Trotz des erwarteten Wachstums des globalen Flugaufkommens zeigen die Ergebnisse, dass erhebliche CO₂-Einsparungen möglich sind. Im konservativen Szenario könnten die Emissionen pro 100 Passagierkilometer um rund 23 Prozent gesenkt werden. Im progressiven Szenario, das den frühzeitigen Einsatz wasserstoffbasierter und batterieelektrischer Antriebe berücksichtigt, sind sogar Einsparungen von bis zu 89 Prozent denkbar. Ein wesentlicher Bestandteil beider Szenarien ist der zunehmende Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF – Sustainable Aviation Fuels). In Kombination mit neuen Flugzeugtechnologien könnten diese bereits ab etwa 2030 den Beginn einer klimaverträglicheren Luftfahrt ermöglichen.

Entwicklungspfade bis 2070

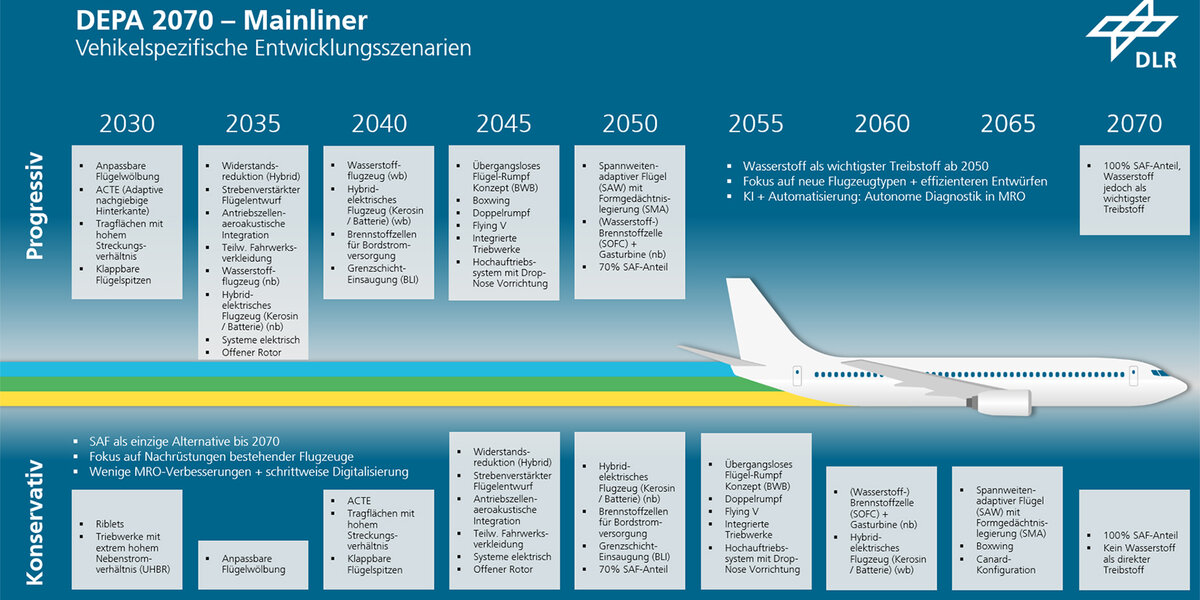

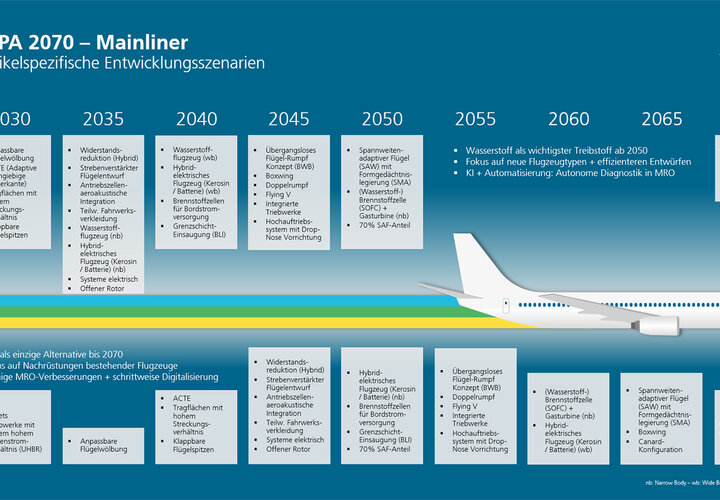

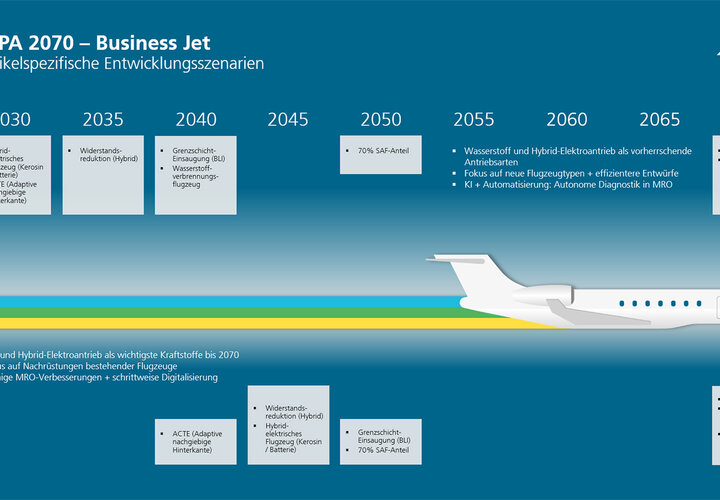

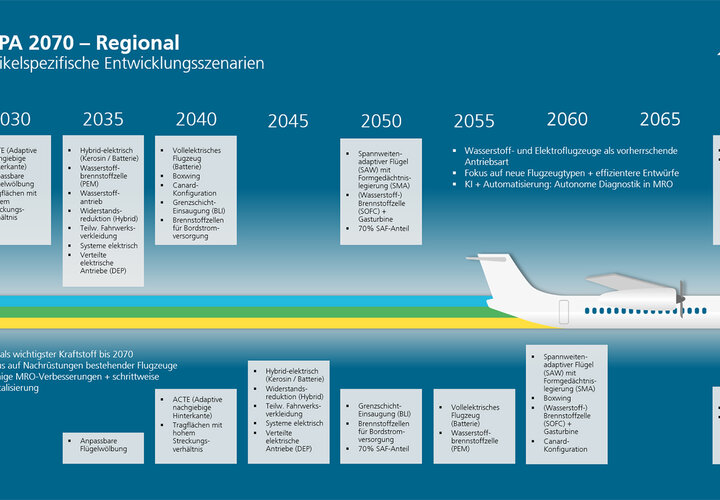

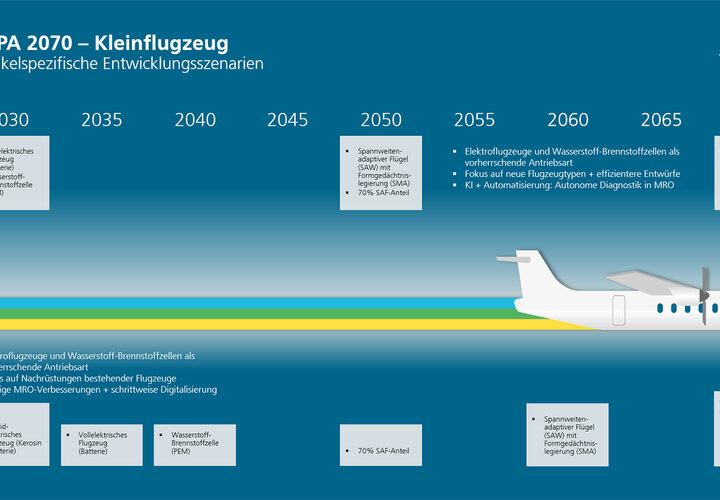

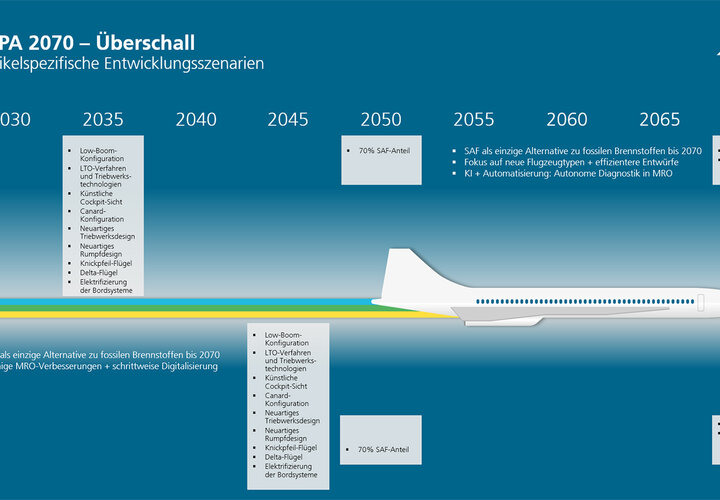

Im Mittelpunkt des Projekts standen zwei alternative Zukunftsszenarien für verschiedene Marktsegmente wie Mainliner, Regionalflugzeuge, Kleinflugzeuge, Business Jets und Überschallflugzeuge. Das konservative Szenario nimmt einen moderaten, schrittweisen technologischen Fortschritt an. Das progressive Szenario geht hingegen von einem schnelleren Markteintritt neuer emissionsfreier Technologien aus. Beide Szenarien wurden unter Berücksichtigung eines prognostizierten Wachstums des weltweiten Luftverkehrs modelliert, der sich bis 2070 voraussichtlich verdoppeln wird. Neben Erkenntnissen aus der Vorgängerstudie DEPA 2050 wurden auch externe Einflussfaktoren wie Bevölkerungswachstum, Energiepreise und geopolitische Veränderungen einbezogen.

Verdopplung von Wertschöpfung und Beschäftigung erwartet

Neben den ökologischen Aspekten wurden auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Effekte untersucht. Die erzeugte globale Bruttowertschöpfung des Luftverkehrs könnte sich bis 2070 von derzeit rund 1,1 Billionen Euro auf etwa 2,2 Billionen Euro verdoppeln. Auch die Zahl der Beschäftigten im Luftfahrtsektor wird voraussichtlich steigen – von etwa 17 Millionen heute auf mehr als 37 Millionen weltweit.

Neue Mobilitätslösungen für kürzere Wege

Auch neue Mobilitätskonzepte bieten grosses Potenzial. DEPA 2070 zeigt, wie hybrid-elektrische Kurzstreckenflugzeuge, effizientere Flughafenzugänge oder Überschallverbindungen das Reisen künftig flexibler und schneller machen könnten. «Besonders auf innereuropäischen Strecken könnten Kombinationen aus kleinen Regionalflugzeugen und Schnellverbindungen gegenüber heutigen Reiseketten im Schnitt mehr als vier Stunden Reisezeit einsparen», erklärt Studienleiterin Alexandra Leipold vom DLR-Institut für Luftverkehr. «Diese Entwicklungen könnten nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrs steigern, sondern auch die Erreichbarkeit strukturschwacher Regionen verbessern.»

Zukunft der Flugzeugflotten

Im Projekt wurden für alle von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) festgelegten Kategorien – von Kurz- bis Langstrecke – neue Flugzeugkonzepte unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet. Dabei zeigte sich ein deutlich wachsender Bedarf an neuen Flugzeugen – sowohl durch den prognostizierten Nachfrageanstieg als auch durch notwendige Flottenerneuerungen. Während im konservativen Szenario nachhaltig erzeugte Luftfahrtkraftstoffe als wichtigste Technologie gelten, übernimmt im progressiven Szenario flüssiger Wasserstoff die zentrale Rolle. Der Anteil batterie- und hybridelektrischer Flugzeuge bleibt begrenzt, wächst aber insbesondere im progressiven Szenario deutlich – trotz der heute noch bestehenden Reichweitenbeschränkungen. Sie könnten damit in Zukunft eine sinnvolle Alternative zum PKW-Verkehr bieten, insbesondere für den privaten und geschäftlichen Reiseverkehr.

Infrastruktur im Wandel

Die Einführung neuer Technologien bringt zugleich neue Anforderungen an Flughäfen und Versorgungssysteme mit sich. In den nächsten Jahren sind strategische Entscheidungen gefragt – etwa zur zukünftigen Nutzung und Verteilung von Wasserstoff, SAF oder Strom an Flughäfen. Während in der kurzen Frist vor allem Planungssicherheit notwendig ist, beginnt in der mittleren Frist die Phase konkreter Investitionen. Langfristig wird es darum gehen, genügend Kapazitäten für alternative Energieträger und neue Flugzeugtypen bereitzustellen. Dieser Wandel erfordert eine enge und koordinierte Zusammenarbeit aller Akteure im Luftverkehrssystem. DLR-Forscherin Alexandra Leipold betont: «DEPA 2070 liefert erstmals ein umfassendes Bild möglicher Zukunftspfade der Luftfahrt. Damit schaffen wir eine belastbare Grundlage für politische Entscheidungen, Investitionen und die Forschung. Die grosse Herausforderung liegt jetzt darin, diese Szenarien aktiv zu gestalten und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln.» Aufbauend auf den Erkenntnissen von DEPA2070 wurde bereits das Folgeprojekt «DEPA – ext.» (DEvelopment Pathways for Aviation – extended) gestartet. Dort wird ergänzend untersucht, welche Unsicherheitsfaktoren – etwa Kapazitätsengpässe, globale Versorgungsprobleme oder strukturelle Veränderungen im Luftverkehrsnetz – bis 2070 auf das Luftverkehrssystem einwirken könnten.