«Auf der Ministerratskonferenz Space 19+ in Sevilla im November 2019 hat Deutschland die Weichen für ein starkes Engagement in der europäischen Raumfahrt gestellt», erklärt Dr. Walther Pelzer, Vorstand für das Raumfahrtmanagement im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und zuständig für das deutsche ESA-Engagement. «Nun werden deutsche Raumfahrtakteure massgeblich am Ausbau der weltweit leistungsstärksten Weltrauminfrastruktur zur Bereitstellung globaler Umweltinformationen beteiligt sein.» Am 1. Juli 2020 hat die Europäische Weltraumorganisation ESA Entwicklungsaufträge über 2,5 Milliarden Euro für die Entwicklung und den Bau der HPCM-Satelliten vergeben, rund 800 Millionen Euro – das sind etwa 30 Prozent – gehen an Raumfahrtunternehmen in Deutschland.

Führungsrolle in der Erdbeobachtung gestärkt

Im Rahmen der ESA-Ministerratskonferenz im November 2019 hatte Deutschland rund 3,3 Milliarden Euro für zukünftige Raumfahrtprogramme gezeichnet und wurde mit fast 23 Prozent stärkster Beitragszahler der ESA. Allein die Investitionen im Bereich Erdbeobachtung waren auf 720 Millionen Euro erhöht worden. «Diese Investitionen fließen nun in Form von Aufträgen nach Deutschland zurück», so DLR-Vorstand Walther Pelzer. «Besonders erfreulich ist dabei nicht nur die Stärkung der Raumfahrtindustrie insgesamt, sondern vor allem das mit rund 24 Prozent sehr hohe Auftragsvolumen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die das Rückgrat der Raumfahrtbranche in Deutschland.

Durch den Ausbau von Copernicus würden mehr als 1000 High-Tech-Arbeitsplätze für Jahre gesichert und die internationale Führungsrolle, die Deutschland in der Erdbeobachtung hat, sichergestellt. Im Rahmen von Copernicus werden zudem innovative Dienste und Technologien entwickelt, die neue Möglichkeiten für kommerzielle Anwendungen – etwa im Bereich «Big Data» – liefern und somit vielfältige Chancen auch für Startup-Unternehmen aus der Raumfahrtbranche bieten, so das DLR.

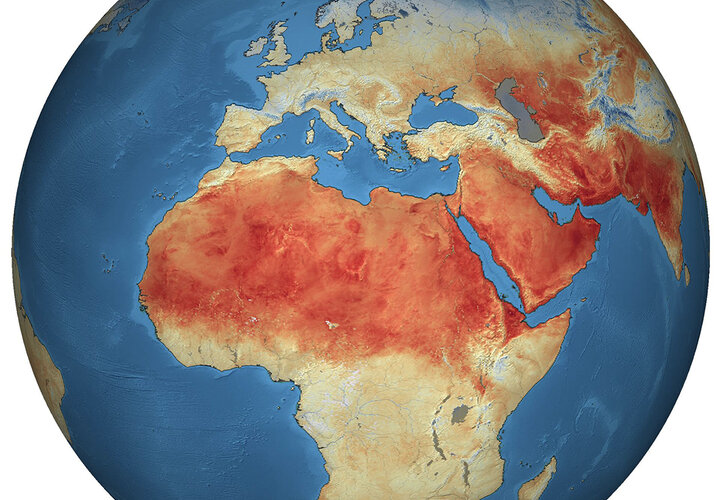

Klima- und Umweltschutz als globale Herausforderung

«Bereits heute helfen uns die umfangreichen Copernicus-Daten dabei, Antworten auf die globalen Herausforderungen durch Klimawandel, Bevölkerungswachstum und Umweltprobleme zu finden», erläutert Dr. Jörn Hoffmann, Programmleiter für Copernicus im DLR Raumfahrtmanagement in Bonn. «Die Informationen sind ausserdem Grundlage für zahlreiche Dienste und Anwendungen in Bereichen wie Umweltschutz, Landwirtschaft, Verkehr und Katastrophenhilfe.» Pro Tag stellt das Copernicus-System eine Datenmenge von rund 25 Terabyte zur Verfügung, was in etwa der Datenkapazität von 1000 Blu-Ray-Discs entspricht. Würde man diese Discs aufeinanderstapeln, hätte man nach einem Jahr einen Turm dreimal so hoch wie der Kölner Dom. Die sechs neuen Copernicus-Missionen sollen das Erdbeobachtungssystem noch leistungsfähiger machen und seine Anwendungsmöglichkeiten erweitern.

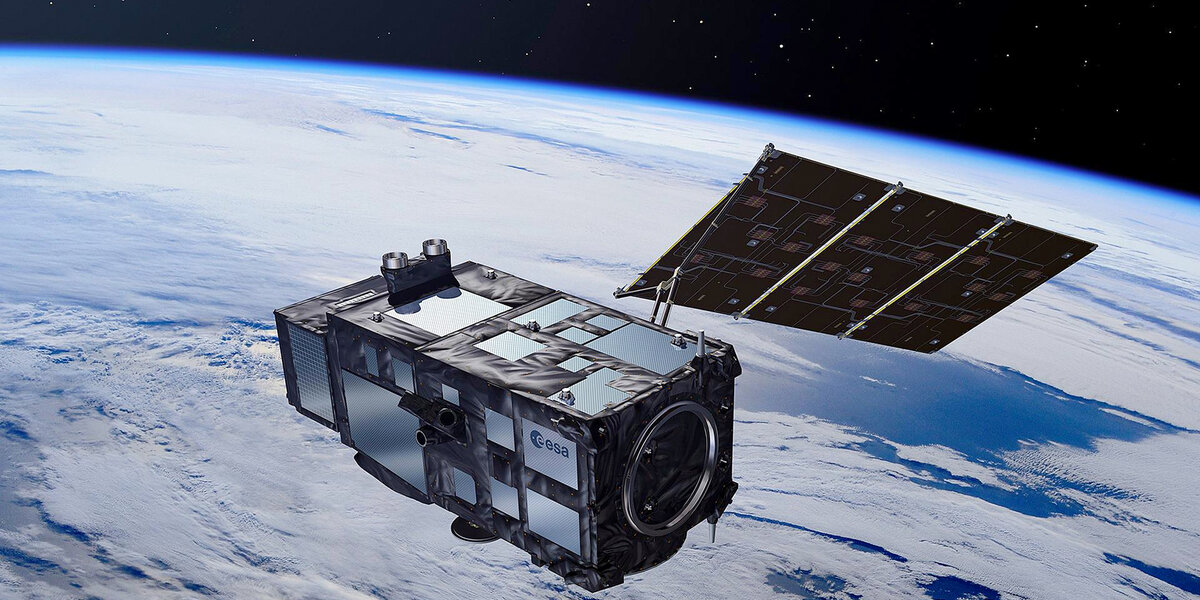

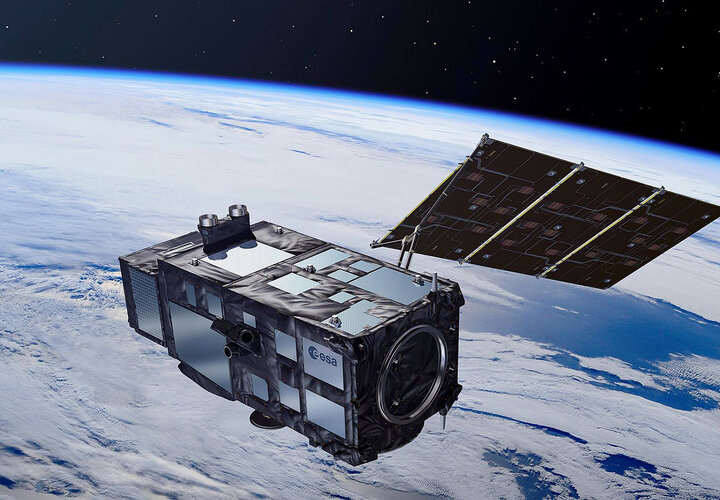

Copernicus – das europäische Erdbeobachtungsprogramm

Copernicus ist ein Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union (EU), das sie in Partnerschaft mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) umsetzt. Es dient der Sammlung und Auswertung von Fernerkundungsdaten der Erde. Die Daten werden von Behörden, Unternehmen, der Wissenschaft und interessierten Bürgern genutzt. Speziell für Copernicus wurden bislang sechs Satellitenfamilien entwickelt, die sogenannten Sentinels («Wächtern»), welche den Zustand von Erde und Atmosphäre erfassen und somit wichtige Daten zu Klimaschutz, nachhaltiger Entwicklung, humanitärer Hilfe und ziviler Sicherheit liefern. Ergänzt werden die Satelliten-Daten durch Messgeräte am Boden, in der Luft und in Gewässern. Den Betrieb der insgesamt 20 Umweltsatelliten übernehmen die Europäische Weltraumorganisation ESA und die Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten, EUMETSAT. In Deutschland ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) federführend für Copernicus verantwortlich. Das DLR Raumfahrtmanagement in Bonn begleitet die Implementierung des Programms in Deutschland.