Das DLR-Institut für Weltraumforschung ist das Ergebnis einer Verschmelzung der bisherigen, am Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof beheimateten DLR-Institute für Optische Sensorsysteme und für Planetenforschung. «Mit dem neuen Institut für Weltraumforschung wollen wir auf Erreichtes aufbauen und vorhandene Kompetenzen auch zur Stärkung und Weiterentwicklung des DLR-Standorts Berlin-Adlershof intensiv nutzen», erklärt Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla, Vorstandsvorsitzende des DLR.

Instrumente, die Missionen ermöglichen

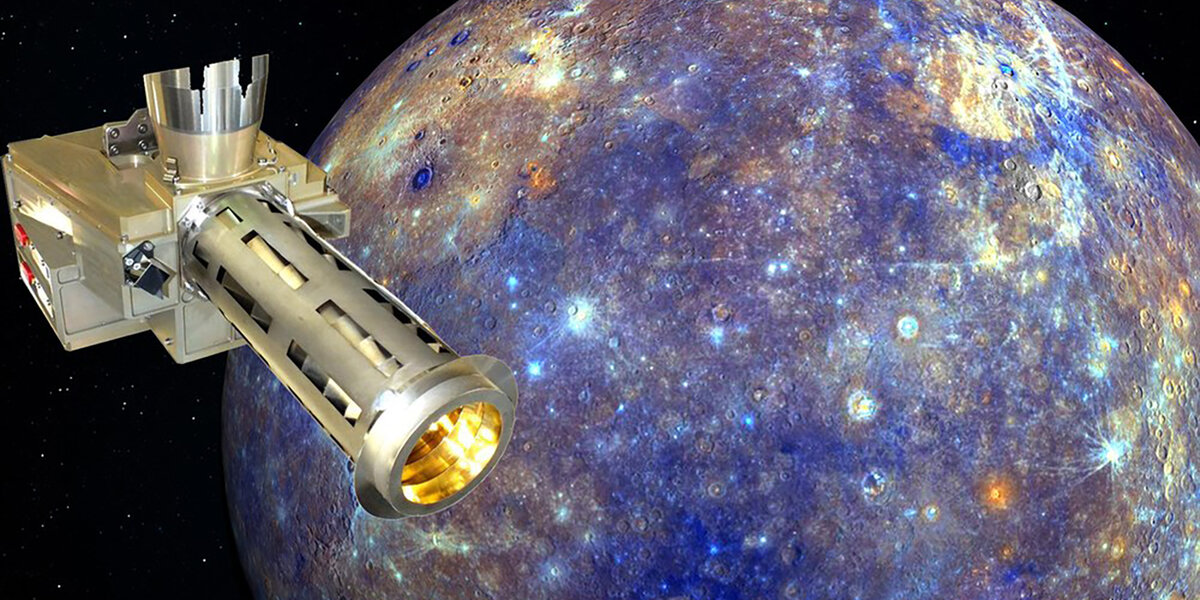

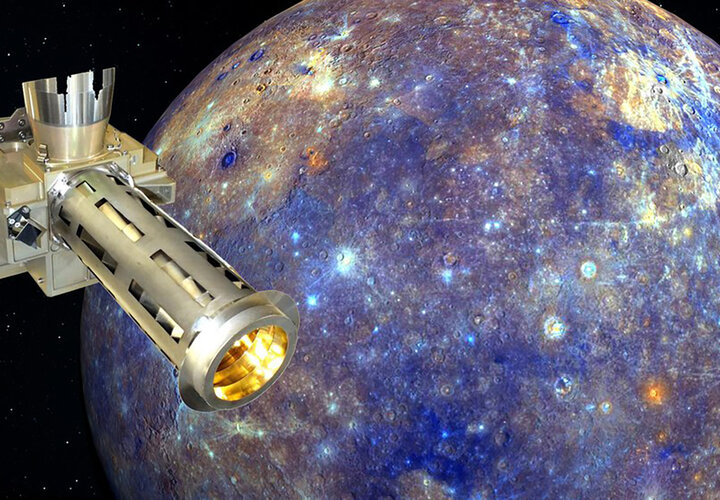

Am Institut für Weltraumforschung werden in enger Kooperation mit der Industrie Kameras, Spektrometer, Radiometer und Laser-Altimeter für den gesamten Spektralbereich entwickelt – vom ultravioletten Licht über die Wellenlängen des sichtbaren und infraroten Bereichs bis hin zum Terahertz-Bereich. Die Instrumente befinden sich an Bord von mehr als 20 nationalen und internationalen Weltraummissionen von ESA, NASA und anderen Weltraumorganisationen. Beispiele sind die ESA-Planetenmissionen BepiColombo zum Merkur und JUICE zum Jupiter oder das ESA-Weltraumteleskop PLATO, dessen Start für Ende 2026 geplant ist, sowie die Umweltinstrumente DESIS auf der Internationalen Raumstation ISS und EnMAP. Die Leitung des wissenschaftlichen Konsortiums im bedeutenden ESA-Projekt PLATO wird Prof. Rauer als «Principal Investigator» fortführen.

Erforschung habitabler Umgebungen gewinnt an Bedeutung

Mit hochspezialisierten Instrumenten auf Raumsonden werden die Entstehung und Entwicklung von Planeten, Monden, Asteroiden und Kometen erforscht. Dabei spielt die Untersuchung der Bedingungen, die lebensfreundliche, «habitable» Umgebungen in unserem Sonnensystem und in extrasolaren Planetensystemen ermöglichen, eine zunehmend bedeutende Rolle. Die verschiedenen Körper des Sonnensystems werden mit hochentwickelten Instrumenten aus der Distanz, aber auch am Boden erforscht. Ein bedeutender Aspekt beim Verständnis der ganz unterschiedlichen Himmelskörper ist die numerische Modellierung der Entwicklung dieser Körper. Eine wichtige Ergänzung sind ferner Laboruntersuchungen von Proben aus dem Weltall oder von exemplarischen geologischen Formationen auf der Erde.

Von der Idee bis zur Archivierung von Daten

Mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deckt das neue Institut die gesamte Kette von der Forschungsidee über Entwurf, Bau und Verifikation von Instrumenten, deren operationellen Betrieb, bis hin zur Prozessierung, wissenschaftlichen Auswertung und Archivierung der gewonnenen Daten ab. «Das ermöglicht uns, im Wissensaustausch mit unseren Partnern aus Forschung, Industrie und Wirtschaft sowie öffentlichen Stakeholdern, neue Technologien zum Einsatz zu bringen», so Kaysser-Pyzalla.